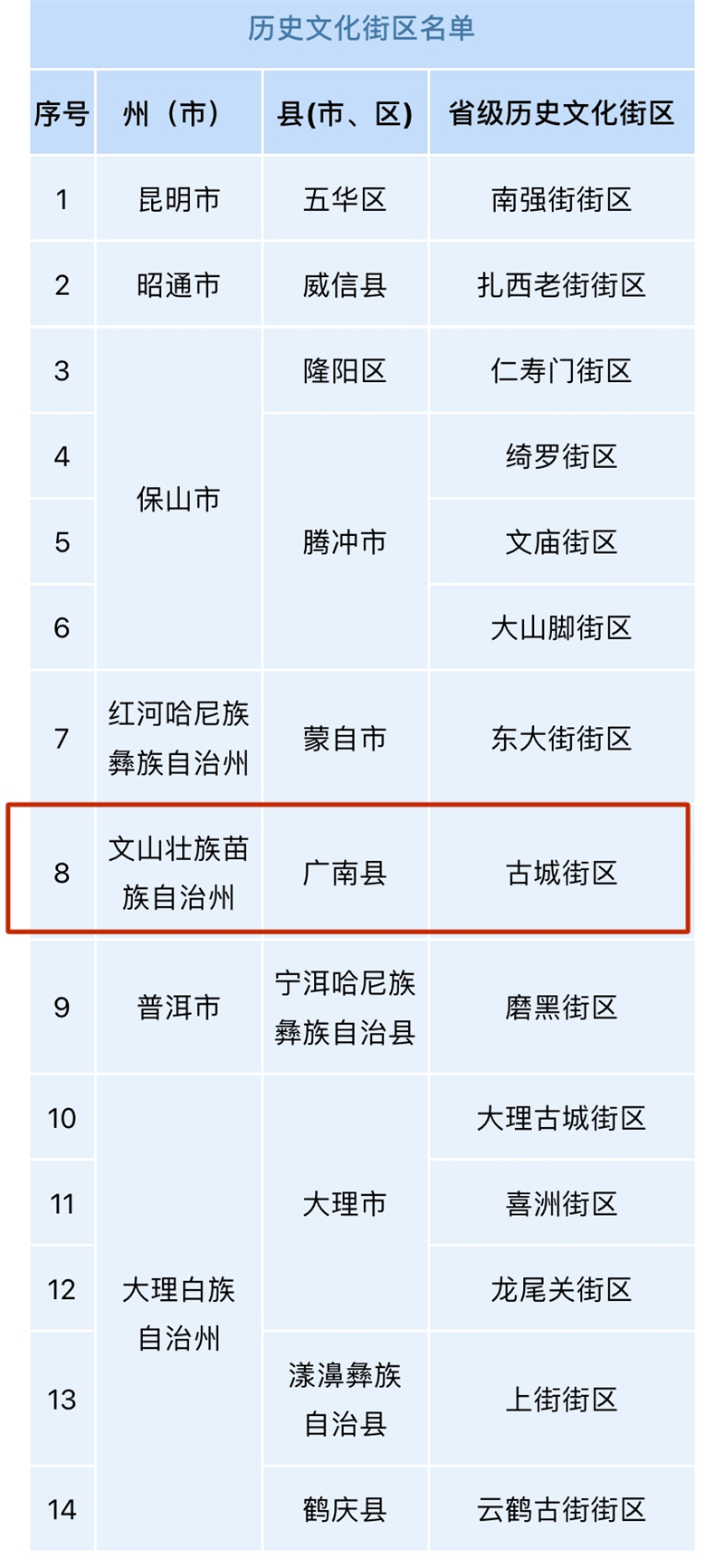

7月22日,云南省住房和城乡建设厅、云南省文物局发布公示,拟新增一批省级历史文化名村、历史文化街区,广南县古城街区上榜。

云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇是一座具有悠久历史文化的古城。清广南府进士胡庆元在《如温如春的莲郡宵灯》一诗中曾描述莲城当时的盛况:“山城何处话良宵,十字街前景最饶。瓜枣青红光闪闪,酒帘赤白影飘飘。”

由于地理位置突出和历史文化底蕴深厚,广南莲城被誉为滇东南边陲重镇,1999年被云南省人民政府批准为“云南省历史文化名城”。

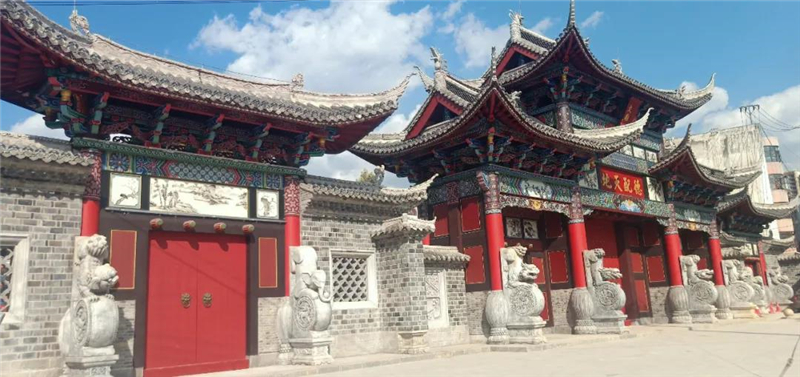

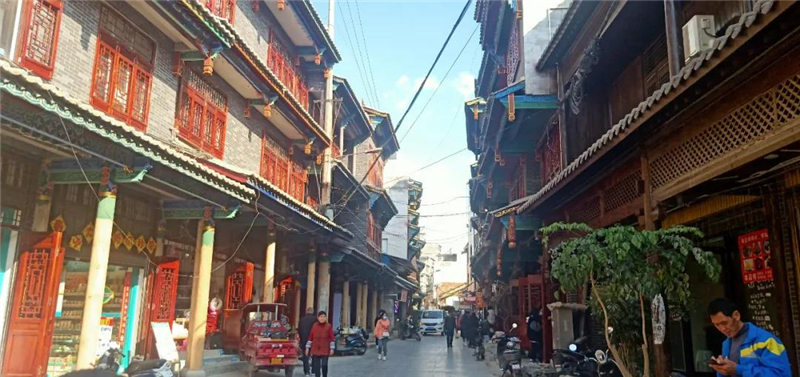

广南县历史街区与历史建筑具有一定的历史背景,县城内有较完好风貌的历史街区(东街、北街)和现存的古建筑群。

西汉元鼎六年(公元前111年)置县。宋朝末年至元十二年,宋福州(今广南)团练头知特磨道事农士贵率州、县三十有七户十万诣云南中书省归附,改特磨道为广南西路宣抚司时就有“城池雏形”。

广南县农正修著的《句町王国驻地及王府所在地考评点滴》一文中,描写了广南在汉代设句町县时就有古城墙。古城墙是围绕王府范围修筑的,北面从果者坡脚的石桥头(现北宁路加油站),往左边上坡到八家闸门,长约两公里;往南一段到十字街有100多米;东面到小东门;西面从原来的北门城楼阁顺城墙边到莲湖(原县人民医院)。

据清道光版《广南府志》载:“广南在平关坡上……旧有城久废”。关于“旧有城久废”,有充分的历史依据。事实上广南的古城池一直从秦汉传到宋代,因宋朝皇佑年间,壮族首领侬智高反宋时,才毁于战火之中。

此后,元时在原来的基础上再建新城,尤其是明洪武十五年扩建为广南府城,传至今日不曾有废,只是文革时撤去了城墙,然后城市不断扩大。

于明洪武十九年(1386年)建造的广南城门,周长四里,设西门、南门二座。明洪武二十八年(1395年),都指挥王俊奉命率云南后卫军到广南筑城建卫,府城逐一扩大。

清康熙四十六年(1707年)以后,知府茹仪凤、宋湘、何愚、李熙龄等在广南府域兴学宫、创书院,设义学、倡文教、关心农稼、兴修水利、植树造林、重视市政建设;特别是何愚先后在广南两次任知府共十五年,善政最多。

清雍正十年(1732年),张允(雍正元年任广南知府,后任云南巡抚)随云贵川三省总督尹继善奏请建置广南府城获准;经两任知府吕大成、陈克复在任期内建成广南府砖城墙,周长四里四分七厘六毫七丝(合2686米),分设东门、西门、南门、北门、小南门五道城门及五条主要街道,每道城门设有门楼,城墙高一丈六尺八寸,墙顶设有垛口1603个,炮台8座。

从明洪武二十一年(1388年)至清光绪年间,在历任官员和莲城百姓的艰辛努力下,古城建设初具规模。

城内街道呈“十”字分布,有东、西、南、北、小南街五条街道和城隍庙街、西后街的布局网络,街道间交叉岔道又分为48条大小巷道互通连贯、交错有序,整体布局合理。

古城内有观音塘、清渠塘(又名龙王塘)、崔耕塘(又名古劳塘)、承恩塘(现莲湖)等水塘,有“十颗明珠”之称谓,形成了“池塘文化”。池塘蓄水以作牲畜饮用、栽菜浇灌之用。但由于年久泥土淤积,蓄水量逐渐减少,进入20世纪90年代后,随着人口的增加和城区基础设施建设,大部分池塘或被填平为道路,或建盖房屋,所剩无几。

巷道有罗家巷、李家巷、余家巷、江安巷、弄匡巷、卖水巷、卖狗巷、卖香巷、青云巷等大小巷道48条,极具“巷道文明”。建于清道光年间的原三英阁和昊天阁,俗称姊妹阁。

莲城这座承载千余年的各民族文化汇集于一体的古城,是壮族与其他民族在长期相互渗透、交融的过程中,共同创造了异彩纷呈的多元文化体系形式加以表现出来的,具有特色民居建筑的民族文化资源和旅游资源。

当前,广南县的现代化进程势头正猛,传统与现代、历史与未来正在激烈碰撞,加强历史文化名城的保护和历史街区的划定与历史建筑的确定显得尤为重要。而历史街区划定和历史建筑的确定以及保护,不能只保护那些历史建筑的躯壳,还应该保存它承载的文化,保护非物质形态的内容,保存文化多样性;不但要保护构成历史风貌的文物古迹、历史建筑,还要保存构成整体风貌的所有要素,如道路、街巷、古井、院墙、小桥、溪流乃至古树等。

随着全域旅游时代的到来,广南县着力构建了“一城(县城旅游城市和句町王城)、两园(博吉金国家森林公园、八宝中国农业公园)、三镇(坝美隐逸文化小镇、八宝稻作文化小镇、千年壮寨民族文化小镇)、百景(县域百个景区景点)”的全域旅游人间仙境,在保护、开发、利用的同时,又使古城建筑群风格辉映成趣、焕发新的生命力。

文 李娇蓉 整理

部分内容来源《文山日报·文化》

图 广南县文化和旅游局

见习责编 谢同希

审核 龚怡丹